Im August startete das FNR-Verbundvorhaben „Stoffliche Verwertungsmöglichkeiten für stehend gelagertes Kalamitätsholz der Baumart Fichte in Abhängigkeit von Schadfortschritt und Holzqualität (NUKAFI)". Hintergrund sind die massiven und weiter zunehmenden Waldschäden. Auf diese dramatische Entwicklung haben die Bundesministerien BMEL und BMUV mit dem Förderaufruf „Umgang mit Kalamitätsflächen und Kalamitätsholz" (Förderrichtlinie „Waldklimafonds") reagiert, in dessen Rahmen das von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) betreute Vorhaben läuft.

Das Verbundvorhaben wird durch 5 Forschungspartner mit jeweils spezifischen Aufgabenstellungen bearbeitet. Dazu gehören das Fraunhofer-Institut für Holzforschung (WKI) als Projektkoordinator, der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH), die Georg-August-Universität Göttingen, das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft – Wald und Holz NRW sowie das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD). Projektbegleitend beteiligt sind die Nationalparkverwaltung Harz, der Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI), die ante-holz GmbH, die EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG., die Elka-Holzwerke GmbH, die Sonae Aurauco Deutschland GmbH, die Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e. V. und die Fiberboard GmbH.

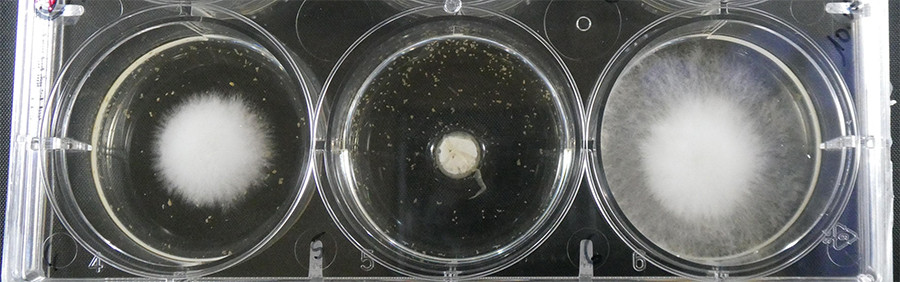

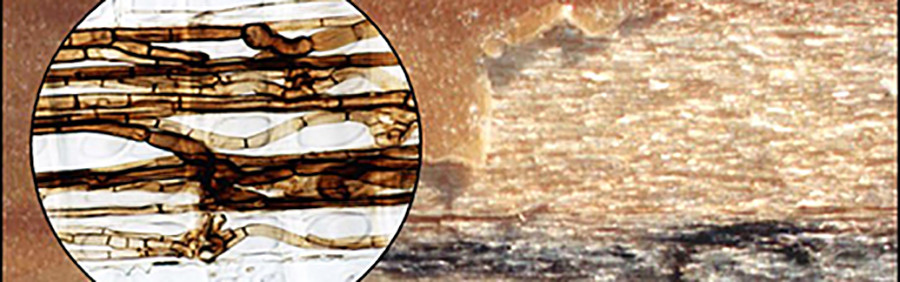

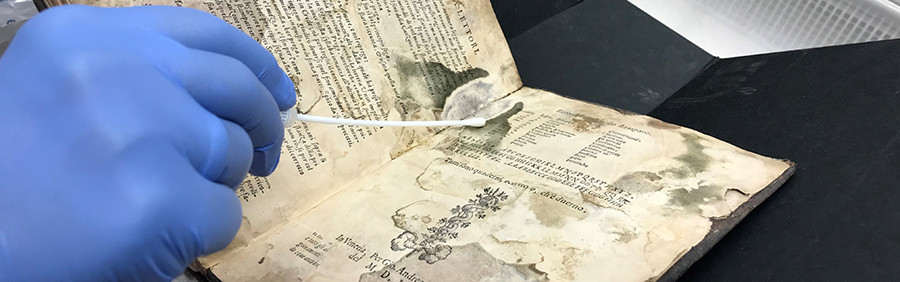

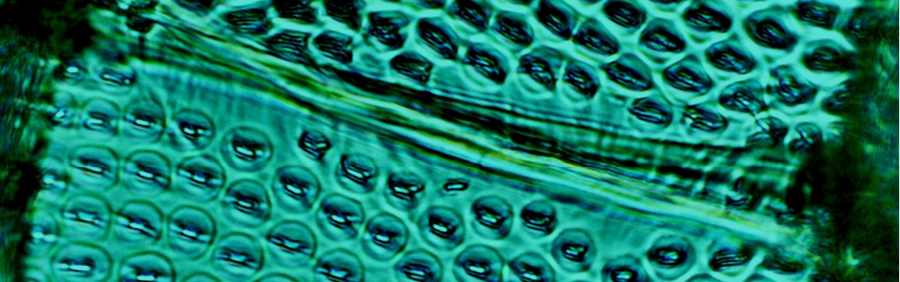

Ziel ist es, die Veränderung der Holzqualität an durch Borkenkäferbefall geschädigten bzw. an abgestorbenen Fichten systematisch zu untersuchen, die nach Befall bzw. Absterben im Sinne einer „Stehendlagerung" über eine bestimmte Zeit ungefällt im Wald verbleiben. Dabei soll geklärt werden, wie sich die Holzqualität in Abhängigkeit von der Lagerungsdauer und vom jeweiligen Standort verändert und wann eine Weiterverarbeitung für bestimmte Holzprodukte wie Brettsperrholz oder Holzwerkstoffe noch möglich ist. Zudem soll ein Leitfaden für Waldbesitzer und Holznutzer erstellt werden, mit dessen Hilfe eine produktspezifische Stehendsortierung von Kalamitätsfichten möglich ist und die Verwendungsmöglichkeiten des Holzes abgeschätzt werden können.

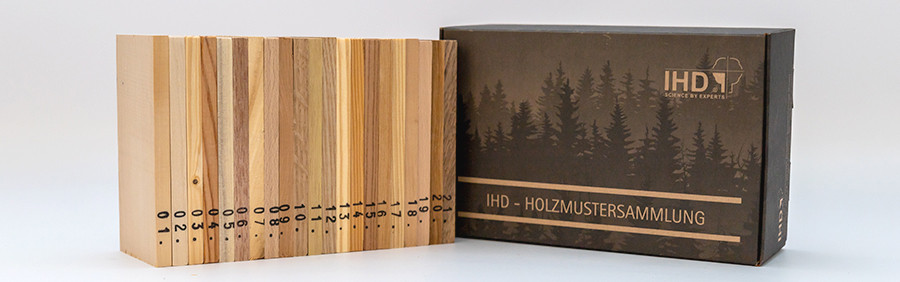

Aufgaben des IHD sind insbesondere die Bestimmung biotischer Schadorganismen sowie physikalisch- mechanische Untersuchungen an verklebten Vollholzprodukten.

Ansprechpartner im IHD:

Dr. rer. silv. Wolfram Scheiding

wolfram.scheiding@ihd-dresden.de

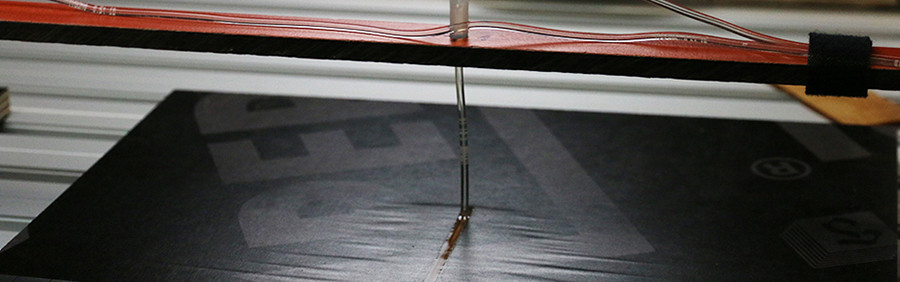

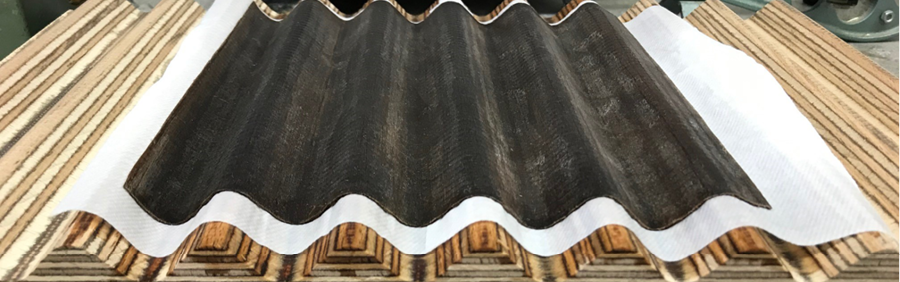

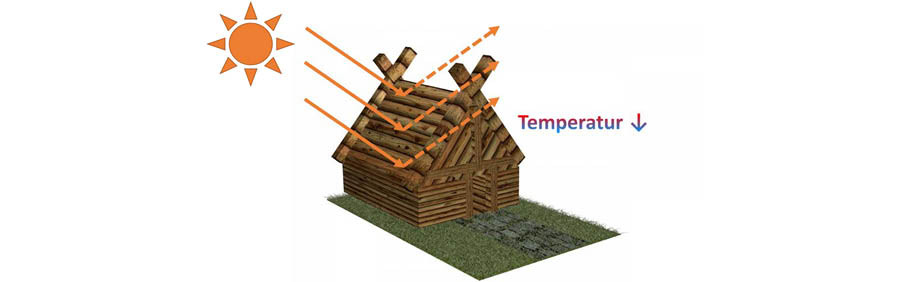

Elastische Fußbodenbeläge mit Klickverbindungen können sich bei partieller Wärmeeinwirkung von oben, wie z. B. durch Sonneneinstrahlung, verformen. Keines der geltenden normativen Prüfverfahren kann dieses Verhalten aktuell korrekt widerspiegeln.

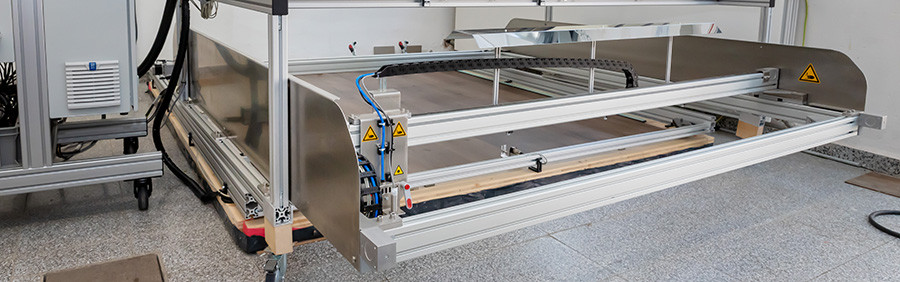

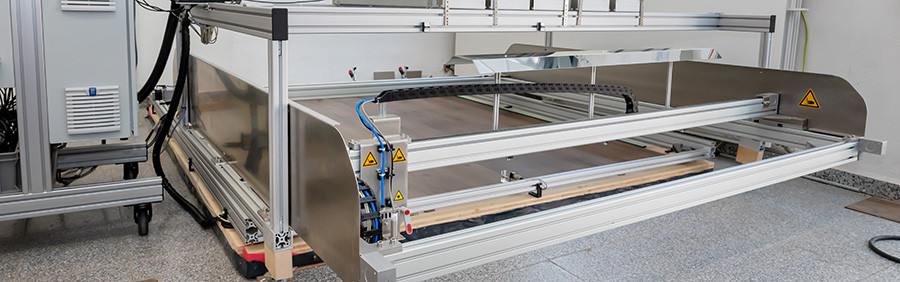

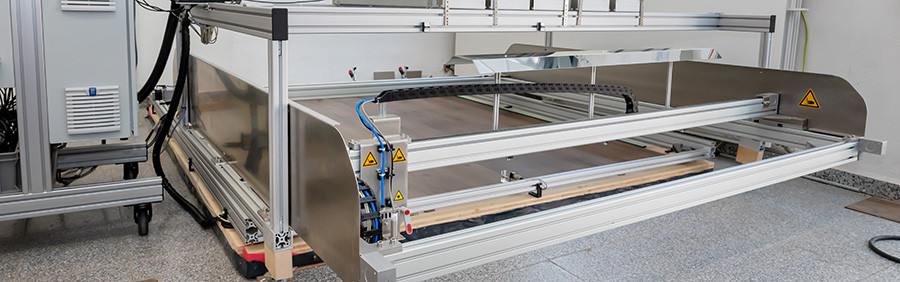

Die Art der Wärmeeinwirkung, die Größe der Prüfkörper, das außer Acht lassen des Einflusses von Verbindungselementen oder Verlegeunterlagen führen dabei zu abweichenden Ergebnissen. Ein im Juni dieses Jahres abgeschlossenes Forschungsvorhaben widmete sich der Entwicklung eines neuen Prüfverfahrens, in dem diesen genannten Punkten Rechnung getragen wurde. Ergebnis sind zwei Prüfvorrichtungen, in denen die zu prüfenden Fußbodenbeläge von oben auf einer Teilfläche mit Wärme (HotSpot) beaufschlagt werden. Die resultierenden Deformationen können sensorisch gemessen werden. Ein Schwellenwert gestattet die Differenzierung in thermisch eher stabile oder nicht stabile Fußbodenqualitäten. Die Prüfvorrichtungen unterscheiden sich in ihrer Größe, denn die zu verlegende Prüffläche ist entweder über 4 m² groß (siehe Bild) oder nur ca. 0,4 m². Für die kleine Prüffläche liegt eine technische Lösung als Tischversion vor.

Der 11. Europäische TMT-Workshop (ETW11) wird erneut die "Community" rund um thermisch modifiziertes Holz und darüber hinaus zusammenbringen. Das umfangreiche Programm umfasst Beiträge zu den Themen "Technologien", "Qualitätssicherung" und "Anwendungen und Markt".

Die Referenten kommen sowohl aus der Forschung und Prüfung als auch aus dem Anlagenbau, der TMT-Produktion und dem Handel. Neben der Wissensvermittlung bietet der Workshop die Möglichkeit zum fachlichen und persönlichen Austausch mit Geschäftspartnern und Experten.

Der Workshop wird in hybrider Form durchgeführt; die Tagungssprache ist Englisch.

Mit dem 11. TMT-Workshop wird dieser letztmalig als eigenständige Veranstaltung stattfinden. Es ist geplant, ihn mit der European Conference on Wood Modification (ECWM) zusammenzuführen. Dies soll mit einer kombinierten Tagung erfolgen, die 2026 in Dresden stattfindet und durch das IHD organisiert wird.

Wir würden uns freuen, Sie am 2. und 3. März 2023 in Dresden begrüßen zu dürfen.

Programm und Anmeldeformular finden Sie unter Veranstaltungsdetailseite | IHD Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH (ihd-dresden.de)

In diesem Jahr begeht die Holzforschung in Dresden gleich zwei Jubiläen: Das 70-jährige Bestehen des Instituts für Holztechnologie Dresden (IHD) und das 30-jährige Bestehen des Entwicklungs- und Prüflabors Holztechnologie (EPH). Dies wurde am 8. September 2022 mit einem Mitarbeiterfest gebührend gefeiert.

In der Eröffnungsrede gaben die Geschäftsführer von IHD und EPH einen Einblick in die Arbeit von früher und heute; nachdem gemeinsam auf die Festlichkeiten angestoßen wurde, startete die Jubiläumsrallye, bei der man in vergangene Zeiten zurückversetzt wurde und auch sein Wissen über das Institut testen konnte. Es war ein rundum gelungenes Jubiläumsfest.

Institut für Holztechnologie Dresden (IHD):

1952 gegründet hat sich das IHD Zeit seiner Tätigkeit mit Industrieforschung für die holzverarbeitende Industrie befasst. Es ging immer darum, wissenschaftliche Ergebnisse in wirtschaftlichen Erfolg zu wandeln, Aufträge und Anregungen kamen aus der Industrie selbst. Die Zeit der Privatisierung (1992) war schwierig, die rechtliche Lage war ungeklärt, das Grundstück war Gegenstand wilder Spekulationen. Dank der Gründung eines Trägervereins, der die Rolle des Gesellschafters übernahm, und der überaus aktiven Arbeit der Geschäftsführung (Frau Dr. Scheithauer) gemeinsam mit dem neugegründeten Betriebsrat gelang es, eins von sechs Grundstücken für das Institut zu erhalten und den verbliebenen Mitarbeitern (10 % der ursprünglichen Belegschaft) eine ingenieurwissenschaftliche Zukunft zu geben. Seit dieser Zeit war es vor allem harte Arbeit, einen Platz auf dem neuen Forschungsmarkt zu finden und neue Beziehungen zur nun gesamtdeutschen holzverarbeitenden Industrie zu knüpfen. Ein großer Dank geht hier an die Kollegen des Fraunhofer Instituts für Holzforschung WKI (Prof. Roffael, Prof. Marutzky u. a.), die den Ingenieuren des IHD bei der Beantragung von Forschungsprojekten halfen und über eine Vielzahl von gemeinsamen Projekten das „Laufen“ lernten.

Seit dieser Zeit hat sich das IHD kontinuierlich entwickelt. Das IHD hat seinen Platz in der deutschen Industrieforschung gefunden. Markenzeichen des IHD sind nach wie vor die große Industrienähe der Forschungsprojekte, das hohe Engagement aller Mitarbeiter und das große, kollegiale und überaus serviceorientierte Netzwerk - nach dem Motto „Tief verwurzelt, weit verzweigt“.

Die Mitarbeiterzahl ist wieder deutlich gestiegen, eine Vielzahl von Studenten widmet sich wissenschaftlichen Arbeiten, die immer einen Projekt- und damit Industriebezug haben. Das Leistungsspektrum wurde erweitert und auf regelmäßigen Branchentreffen mit der Industrie präsentiert.

Das Institut blickt 2022 auf 70 Jahre Erfahrung zurück und konzentriert sich auf Themen wie Materialeigenschaften und -verwendung, Technologie- und Produktentwicklung, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie Ressourcen- und Energieeffizienz bzw. Recycling. Der Klimawandel bringt völlig neue Anforderungen an Werkstoffe und deren Produktion mit sich, so dass die Forschung in diesen Bereichen weiter an Bedeutung gewinnt.

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH):

Am 30. September 2022 wird die Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH), Tochtergesellschaft des Instituts für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH (IHD), 30 Jahre alt. Das EPH hat sich in diesen 3 Jahrzehnten von einem regionalen ostdeutschen Prüflabor (früher WTZ-Holz) zu einer weltweit agierenden akkreditierten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsorganisation für Produkte und Managementsysteme entwickelt.

Neben der Gründung einer Filiale in Detmold wurde ein weltweites Netzwerk von Repräsentanten geschaffen (z. B. in Brasilien, Chile, China, Iran, Lettland, Ungarn, Südafrika, USA). In Dresden und Detmold sind ca. 80 Beschäftigte für die EPH tätig. Viele der Mitarbeiter verfügen über ein langjähriges Know-how zu Prüfverfahren, Produkten und Technologien. Die große Flexibilität, das hohe Engagement sowie das permanente Bemühen der Mitarbeiter um Kundenzufriedenheit ist ein sehr entscheidender Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung der EPH.

Hauptprodukte, die im EPH geprüft werden, sind Holz, Holzwerkstoffe (HWS), Fußböden, Möbel, Fenster und Türen. Dabei werden mittlerweile vielfältige Materialien untersucht, nicht nur Holz/HWS. Im Bereich der Produktzertifizierung liegen die Schwerpunkte bei Zertifizierungen des Emissionsverhaltens (CARB/EPA, E1DE2020, TÜV-PROFiCERT), der Bauproduktenzertifizierung (CE/LBO), der GS-Zertifizierung von Möbeln und speziellen Zertifizierungen (z. B. TMT).

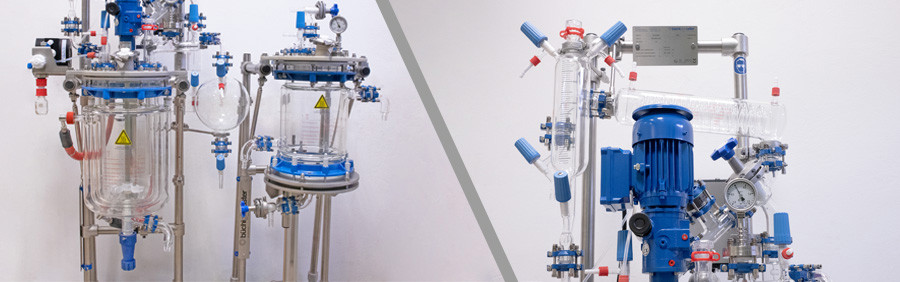

Auch das Spektrum an Managementzertifizierungen wurde über die Jahre deutlich erweitert. Es umfasst z. Z. Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementsysteme. Es werden auch Überwachungen im Auftrag anderer Zertifizierungsorganisationen durchgeführt z. B. SCS-Floorscore, DIN-CERTCO-Einbruchhemmung, VHI-WPC oder RAL-Möbel Made in Germany. In den letzten Jahren hat sich das Tätigkeitsfeld des Prüfgerätebau sehr erfolgreich entwickelt (Emissionsprüfkammern, Oberflächenprüfgeräte). So wurden europaweit 250 Formaldehyd-/VOC-Prüfkammern installiert und 35 Stoßfestigkeitsgeräte für Fußböden gebaut.

Daneben bietet die EPH kundenspezifische Schulungen zu verschiedenen prüfmethodischen Fragestellungen an, die weltweit nachgefragt werden.

Wir sind stolz auf 70 + 30 Jahre Firmengeschichte und freuen uns auf viele weitere Jahre mit unseren Partnern und Kunden.

Der 21. September 2022 stand bei uns im IHD ganz im Zeichen der Mentalen Gesundheit. Da psychische Belastungen noch immer stigmatisiert und tabuisiert werden, wollten wir mehr Aufklärung leisten und haben deshalb einen Gesundheitstag in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse ins Leben gerufen.

Von 8 bis 16 Uhr konnten alle Mitarbeiter Fachvorträge mit Experten zu Themen rund um Stress und psychische Erkrankungen besuchen und sich bei einem individuellen Coaching durch einen Psychologen beraten lassen. Außerdem bestand die Möglichkeit, die eigene Herzgesundheit individuell zu analysieren und den persönlichen Stresstypen bestimmen zu lassen. Gemeinsam mit den Experten der TK sprachen die teilnehmenden Kollegen über Stressursachen und Strategien zur Stressbewältigung und erhielten Tipps, wie die Resilienz gestärkt werden kann. Auch beim Qi Gong-Schnupperkurs drehte sich alles um das Thema Entspannung. Die Resonanz der Kollegen zum Gesundheitstag war sehr positiv und wir arbeiten weiterhin dran, gesundheitsfördernde Maßnahmen anzubieten.

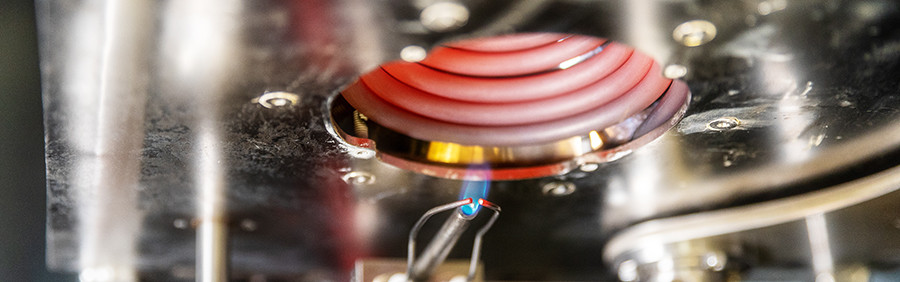

Um den jährlichen volkswirtschaftlichen Schaden von schätzungsweise 100 Milliarden Euro, der infolge von krankheitsbedingten Einflüssen bspw. dem Arbeitsausfall durch Rückenschmerzen und unzureichendem Schlaf entsteht, zu begrenzen, bedarf es neuer technischer Innovationen.

Im Rahmen des Verbundvorhabens BioSenssoll mit Hilfe der wachsenden Möglichkeiten der Digitalisierung der Grundstein für die Entwicklung innovativer Möbel, die sowohl gesundheitsfördernd als auch ökoeffizient sind, gelegt werden.

Das Vorhaben verfolgt das übergeordnete Ziel der Steigerung der Wohngesundheit unter den sich wandelnden Nutzungsanforderungen von Möbelkunden und der Gewährleistung der Nachhaltigkeit. Das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) untersucht in diesem Kontext die Entsorgung der resultierenden Möbelkonstruktionen hinsichtlich Ökobilanz und Rezyklierbarkeit. Die frühzeitige Einbeziehung der Anforderungen aus diesen der eigentlichen Nutzung nachgelagerten Prozessen soll eine Wiedergewinnung und eventuelle Aufarbeitung der eingesetzten Aktuator- und Sensorbauteile im Sinne eines nachhaltigen und ressourcenschonenden Materialeinsatzes ermöglichen.

Partner des Projektes:

- Rolf Benz AG & Co KG

- Breckle GmbH

- Universitätsklinikum RWTH Aachen

- Universität Aachen, Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA)

- Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF

Ansprechpartner im IHD:

Dipl.-Ing. Ronny Lang

ronny.lang@ihd-dresden.de

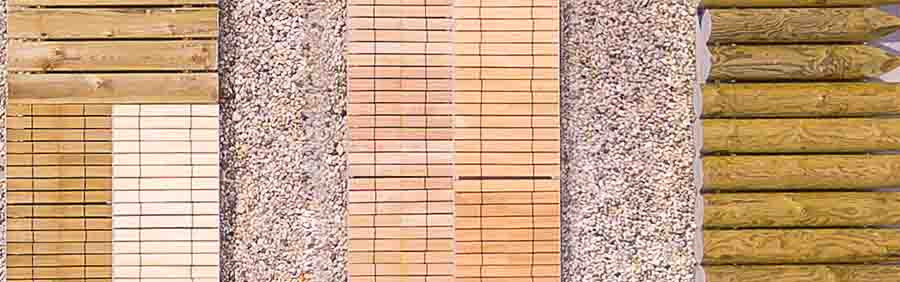

Nach Abschluss des gemeinsam von IHD und Holzforschung Austria (HFA) bearbeiteten Forschungsprojektes EURODECK im April und Veröffentlichung des Anwenderleitfadens für Holzbeläge im Außenbereich im Mai (siehe IHD-Newsletter#26 05/2022) steht nun der Wissenstransfer über verschiedene Seminare und Fortbildungsveranstaltungen an.

So stellte Claudia Koch von der HFA auf dem 8. Terrassendielenseminar des GD Holz am 29.09.22 neue Forschungsergebnisse zu Konstruktion und Pflege vor (www.gdholz.de/terrassendielen-seminar). Kurz darauf finden in Österreich am 18. und 19. Oktober in Gmunden (OÖ) und Tulln (NÖ) zwei von der HFA organisierte Fachseminare “Terrassen aus Holz – Update 2022” statt, an denen auch Dr. Wolfram Scheiding vom IHD mitwirkt (https://www.holzforschung.at/wissenstransfer/seminare/). Ergebnisse von EURODECK und weiterer Projekte werden – ebenfalls durch Frau Koch – auf der Holzschutztagung der Deutschen Bauchemie am 24.11.2022 vorgestellt; Dr. Scheiding wird dort über Dauerhaftigkeitsprüfungen im Projekt DURATEST berichten (https://veranstaltung.deutsche-bauchemie.de/#/events ). Einen Beitrag zu Außenbelägen aus Holz wird es auch auf dem 11. Europäischen TMT-Workshop geben, der am 02. und 03. März 2023 am IHD in Dresden stattfinden wird (https://www.ihd-dresden.de/de/veranstaltungen/).

Informationen zum Projekt EURODECK werden auch auf www.eurodeck.eu in der Rubrik "Publications" bereitgestellt. Neben dem Projektsteckbrief finden sich dort die Kurzberichte (jeweils in Deutsch und Englisch) sowie Kopien von Artikeln in Fachjournalen.

Der "Anwenderleitfaden für Außenbeläge aus Holz" – gedruckt oder als PDF – kann über die IHD-Website https://www.ihd-dresden.de/de/wissensportal/anwenderleitfaden-fuer-holzbelaege/ bestellt werden.

- 12. - 15. Januar 2023 · Domotex · Messe